La netteté perçue de vos photos ne dépend pas d’un seul réglage magique, mais de la préservation d’un « budget de netteté » à chaque étape de votre flux de travail.

- La perte de détails commence dès la capture (micro-bougés, diffraction) et le dématriçage du fichier RAW, bien avant Photoshop.

- L’accentuation n’est pas une action unique, mais un processus en trois passes : capture, création et, surtout, une accentuation de sortie adaptée au support final (web, print, réseaux sociaux).

Recommandation : Cessez de compenser le flou en post-traitement. Adoptez une approche préventive en optimisant chaque maillon de la chaîne, de la vitesse d’obturation à l’exportation finale, pour conserver un maximum de micro-détails.

Vous connaissez la frustration. Vous avez investi dans un matériel de qualité, vous appliquez les règles, la mise au point semble parfaite dans le viseur, mais une fois sur l’écran, l’image manque de ce « piqué » professionnel. Elle est correcte, mais elle ne « claque » pas. Cette sensation que, malgré tous vos efforts, un voile subtil persiste, dégradant l’impact de votre travail, est un problème partagé par de nombreux photographes, même expérimentés.

L’approche habituelle consiste à blâmer la mise au point ou à pousser agressivement le curseur de netteté dans Lightroom ou Photoshop, espérant un miracle. On se concentre sur les fondamentaux comme l’utilisation d’un trépied ou la fermeture du diaphragme à f/8, sans comprendre pourquoi ces solutions ne suffisent pas toujours. Le problème est que ces actions traitent les symptômes, pas la cause profonde de la perte de détails.

Et si la véritable clé n’était pas de « créer » de la netteté à la fin, mais de la « préserver » tout au long du processus ? L’angle que nous allons explorer est celui du budget de netteté. Imaginez que chaque image RAW possède un capital de 100% de détails. Chaque choix, de la vitesse d’obturation au logiciel de dématriçage, en passant par la méthode d’accentuation, dépense une partie de ce budget. L’objectif n’est plus de récupérer ce qui est perdu, mais de dépenser le moins possible à chaque étape.

Cet article va décomposer ce flux de travail pour vous montrer précisément où vous perdez des détails et comment colmater les fuites. Nous verrons comment des techniques de prise de vue rigoureuses, un post-traitement intelligent et une stratégie d’exportation sur-mesure peuvent radicalement transformer la définition perçue de vos images, pour enfin obtenir ce rendu ciselé et professionnel qui fait toute la différence.

Pour vous guider à travers cette méthodologie complète, nous avons structuré cet article en plusieurs étapes clés. Explorez le sommaire ci-dessous pour naviguer vers les points qui vous interpellent le plus ou suivez le guide pas à pas pour une maîtrise totale.

Sommaire : Maîtriser le budget de netteté pour un piqué maximal

- Pourquoi vos photos paraissent floues alors que la mise au point était parfaite ?

- Quelle vitesse minimale respecter avec un 50mm, 85mm ou 200mm pour garantir la netteté ?

- Accentuation globale vs locale : comment affûter sans créer d’artefacts visibles ?

- L’erreur de pousser la netteté à 100% et créer des contours artificiels disgracieux

- Quand accentuer vos photos : différence entre impression, web et réseaux sociaux ?

- Comment réussir la mise au point sur l’œil à f/1.8 avec un 85mm sans flou sur le nez ?

- Site photo rapide vs haute résolution : comment charger 50 images en moins de 3 secondes ?

- Comment retoucher les imperfections sans laisser de traces visibles de manipulation ?

Pourquoi vos photos paraissent floues alors que la mise au point était parfaite ?

La première source de frustration vient d’une incompréhension fondamentale : la mise au point n’est qu’un des nombreux facteurs du « budget de netteté ». Une photo peut être techniquement « nette » au point de focus et pourtant paraître molle. Ce paradoxe s’explique par une accumulation de micro-pertes de détails à des étapes que l’on néglige souvent. La première dépense de votre budget a lieu bien avant Photoshop : c’est le dématriçage. Le processus par lequel votre logiciel interprète les données brutes du capteur (le fichier RAW) pour créer une image visible a un impact colossal. Des logiciels comme Lightroom sont polyvalents, mais des outils spécialisés peuvent faire une différence spectaculaire.

Étude de cas : La récupération de détails avec DxO PureRAW

Une analyse comparative entre le traitement RAW standard de Lightroom et celui de DxO PureRAW 5 montre l’importance de cette première étape. Sur des textures fines comme du tissu ou des feuillages, le traitement via DxO permet de récupérer jusqu’à 30% de détails supplémentaires. Cet outil, appliqué en amont de toute autre retouche, optimise l’interprétation du fichier RAW, réduisant le bruit numérique tout en affinant les micro-contrastes. Le résultat est un fichier de base bien plus riche, préservant une part plus importante du budget de netteté initial avant même de commencer l’édition créative.

L’autre coupable silencieux est la diffraction. Si fermer le diaphragme augmente la profondeur de champ, le fermer excessivement (au-delà de f/11 ou f/16 selon votre capteur) dégrade la netteté globale à cause de ce phénomène physique. Chaque objectif a un « sweet spot », une plage d’ouverture (souvent entre f/5.6 et f/8) où il offre le meilleur piqué. Sortir de cette zone, c’est accepter de dépenser une partie de votre précieux budget de détails. Le secret est donc de trouver le juste équilibre entre la profondeur de champ souhaitée et la performance optique maximale de votre objectif.

Quelle vitesse minimale respecter avec un 50mm, 85mm ou 200mm pour garantir la netteté ?

Le flou de bougé est l’ennemi le plus évident de la netteté. La règle empirique « 1/focale » est un bon point de départ, mais elle est devenue obsolète avec l’augmentation drastique de la résolution des capteurs modernes. Un capteur de 40, 50 ou 60 mégapixels est un microscope à micro-vibrations : le moindre tremblement, invisible sur un ancien capteur de 12 mégapixels, devient une source de flou rédhibitoire. Il faut donc être beaucoup plus exigeant. La règle doit être adaptée : pour un capteur haute résolution (40Mp+), visez au minimum 1/(focale x 2), voire 1/(focale x 3) pour une sécurité absolue.

Pour vous donner des repères concrets, voici les vitesses de sécurité à main levée recommandées pour éviter le micro-flou de bougé, en fonction de votre focale et de la résolution de votre capteur, comme le détaille le guide d’Apprendre la Photo.

| Focale | Capteur 24Mp | Capteur 40Mp+ | Avec stabilisation |

|---|---|---|---|

| 50mm | 1/100s | 1/150s | 1/50s |

| 85mm | 1/170s | 1/250s | 1/60s |

| 200mm | 1/400s | 1/600s | 1/125s |

Au-delà de la vitesse, votre posture est un stabilisateur naturel. Adopter une position stable, comme un tireur d’élite, est fondamental. Ancrez vos pieds au sol, rentrez les coudes contre votre corps pour créer un triangle de stabilité, et contrôlez votre respiration. Pressez le déclencheur en douceur à la fin d’une expiration. Pour les situations critiques, l’utilisation du retardateur (2 secondes) ou du déclenchement électronique découple l’action de votre doigt des vibrations du boîtier, en particulier le mouvement du miroir sur un reflex.

Cette image illustre parfaitement la posture à adopter. Notez comment le corps forme une structure stable, minimisant les oscillations. La stabilisation optique ou mécanique est une aide précieuse, vous faisant gagner 2 à 4 stops, mais elle ne remplace jamais une bonne technique de base. Elle corrige les tremblements, pas les mouvements amples.

Accentuation globale vs locale : comment affûter sans créer d’artefacts visibles ?

Appliquer une accentuation uniforme sur toute l’image est une erreur courante qui dégrade la qualité. Cela renforce le bruit dans les zones unies comme le ciel, durcit les transitions de couleurs et crée des contours artificiels sur les portraits. La véritable approche professionnelle est l’accentuation locale et sélective. Il s’agit de n’appliquer la netteté que sur les zones qui comptent : les yeux dans un portrait, la texture d’un bâtiment, les détails d’un vêtement. On préserve ainsi la douceur des arrière-plans et de la peau, pour un résultat à la fois plus percutant et plus naturel.

Des outils modernes, comme ceux de Skylum, utilisent l’intelligence artificielle pour simplifier ce processus. Ils permettent une accentuation localisée quasi-automatique, capable de reconnaître et de cibler les textures tout en protégeant les visages et les surfaces lisses.

Étude de cas : Accentuation sélective des sculptures de Notre-Dame

Dans un exemple pratique détaillé par les experts de Skylum sur leur blog, l’application d’une accentuation locale sur des photos des sculptures de la cathédrale Notre-Dame de Paris permet de faire ressortir la finesse de la pierre et les détails ciselés sans générer de halos disgracieux autour des silhouettes. L’algorithme préserve la transition douce avec le ciel en arrière-plan, ce qu’une accentuation globale aurait détruit en créant un liseré blanc inesthétique.

Pour un contrôle manuel absolu dans Photoshop, la technique reine reste la séparation de fréquence. Elle consiste à diviser l’image en deux calques : l’un contenant les informations de texture (haute fréquence) et l’autre les informations de couleur et de volume (basse fréquence). Cette méthode permet d’accentuer uniquement le calque de texture, préservant ainsi intégralement la qualité des couleurs et des dégradés. C’est la technique utilisée par les retoucheurs professionnels pour un résultat chirurgical et invisible.

Plan d’action : Votre checklist pour une accentuation ciblée

- Points de contact : Identifiez les zones d’intérêt qui doivent capter le regard (yeux, bijoux, détails architecturaux).

- Collecte : Dans Photoshop, dupliquez votre calque deux fois. Nommez-les « Basse Fréquence » (couleurs) et « Haute Fréquence » (textures).

- Cohérence : Appliquez un flou gaussien sur le calque « Basse Fréquence » jusqu’à ce que les détails fins disparaissent. Puis, sur le calque « Haute Fréquence », utilisez la commande « Appliquer une image » pour soustraire le calque flou, ne conservant que la texture.

- Mémorabilité/émotion : Passez le calque « Haute Fréquence » en mode de fusion « Lumière linéaire ». Vous pouvez maintenant appliquer un filtre d’accentuation (comme le Passe-Haut) sur ce calque uniquement, ce qui renforcera les textures sans affecter les couleurs.

- Plan d’intégration : Utilisez des masques de fusion sur un groupe contenant vos calques de fréquence pour n’appliquer l’effet d’accentuation qu’aux zones d’intérêt identifiées à l’étape 1.

L’erreur de pousser la netteté à 100% et créer des contours artificiels disgracieux

Dans la quête du piqué absolu, l’erreur la plus commune est la sur-accentuation. Pousser le curseur de netteté ou de clarté à l’extrême ne rend pas la photo plus nette ; cela la détruit. Cette pratique crée des artefacts très reconnaissables : des halos lumineux le long des contours contrastés, un aspect « granuleux » ou « numérique » sur les textures, et des liserés noirs qui donnent à l’image un aspect artificiel et cheap. C’est le signe d’un post-traitement amateur qui décrédibilise immédiatement une image aux yeux d’un professionnel.

L’impact de cette erreur est loin d’être anecdotique sur le marché professionnel. Les plateformes de vente d’images, qui ont des critères de qualité technique très stricts, sont intransigeantes sur ce point. Une étude récente sur le marché de la photographie stock met en lumière ce phénomène de manière frappante. Les données professionnelles françaises montrent que, selon une analyse du marché, près de 78% des images refusées par les banques d’images en 2024 présentaient des signes visibles de sur-accentuation. C’est une preuve que le « trop » est l’ennemi du « bien ».

Pour éviter ce piège, il faut changer de paradigme : une bonne accentuation est une accentuation que l’on ne remarque pas. L’effet doit être ressenti, pas vu. Le contrôle est la clé. Il est impératif d’inspecter son image à différents niveaux de zoom. Un effet subtil à 100% de zoom peut devenir une bouillie d’artefacts une fois l’image redimensionnée pour le web.

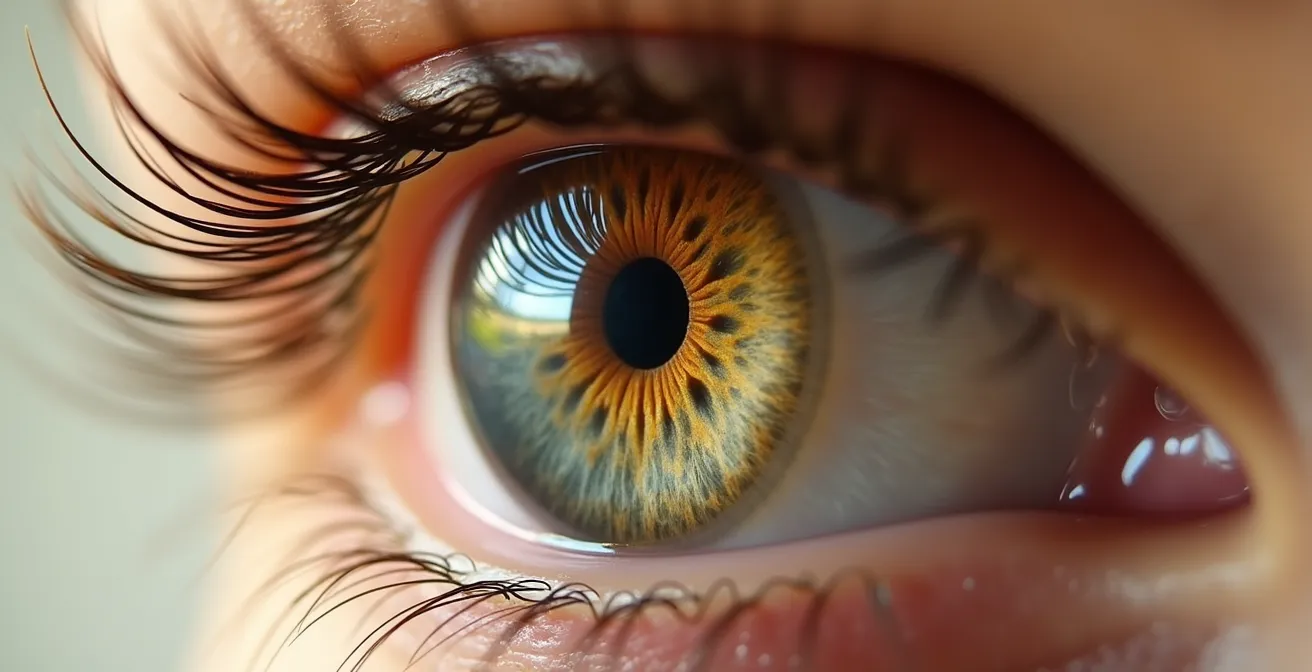

L’illustration ci-dessus est parlante : à gauche, la texture naturelle des cils ; à droite, l’effet dévastateur de la sur-accentuation avec l’apparition d’un halo blanc disgracieux. Pour éviter cela, utilisez systématiquement la fonction de masquage dans votre logiciel. Ce réglage permet d’exclure les zones lisses et unies (comme la peau ou un ciel bleu) du processus d’accentuation, la limitant intelligemment aux seuls contours et textures. Une valeur de masquage entre 50 et 80 est souvent un bon point de départ pour protéger les aplats.

Quand accentuer vos photos : différence entre impression, web et réseaux sociaux ?

L’une des plus grandes révélations dans la quête de la netteté est qu’il n’existe pas d’accentuation universelle. L’erreur est de traiter son image, d’appliquer une netteté « standard » et d’exporter ce même fichier pour tous les usages. Une image destinée à une impression grand format ne requiert pas la même accentuation qu’une image qui sera compressée par les algorithmes d’Instagram. C’est le concept crucial de l’accentuation de sortie (Output Sharpening). Cette dernière étape doit être la toute dernière de votre flux de travail, personnalisée pour chaque support de diffusion.

Les professionnels français du secteur adoptent quasi systématiquement un workflow d’accentuation en 3 passes, comme l’explique le site spécialisé Posenature :

- Accentuation de capture : Une très légère accentuation appliquée juste après le dématriçage pour compenser le léger flou inhérent au filtre passe-bas du capteur.

- Accentuation créative : L’accentuation locale et sélective (vue précédemment) pour guider le regard et faire ressortir les détails importants.

- Accentuation de sortie : Une accentuation finale, appliquée sur une copie redimensionnée de l’image, avec des paramètres spécifiques au support visé.

Cette dernière étape est critique. Une image pour Instagram, qui sera vue sur un petit écran et fortement compressée, a besoin d’une accentuation plus agressive pour que les détails survivent. À l’inverse, une impression sur papier mat, qui absorbe la lumière, nécessitera une accentuation plus forte qu’une impression sur papier brillant.

Le tableau suivant offre des points de départ pour vos réglages d’accentuation de sortie dans Photoshop (Filtre > Accentuation), à adapter selon vos images.

| Support | Résolution | Netteté (Gain) | Rayon | Seuil |

|---|---|---|---|---|

| 1080x1080px | 70-90% | 0.8px | 4 | |

| Web Blog | 2000px large | 40-60% | 0.6px | 2 |

| Impression Mat | 300dpi | 100-120% | 1.5px | 0 |

| Impression Brillant | 300dpi | 80-100% | 1.0px | 1 |

Comment réussir la mise au point sur l’œil à f/1.8 avec un 85mm sans flou sur le nez ?

Travailler à très grande ouverture comme f/1.4 ou f/1.8 avec un téléobjectif court (85mm) est un exercice de haute précision. La profondeur de champ est si réduite — parfois quelques millimètres à peine — que le moindre écart transforme un portrait potentiellement magnifique en échec. Le classique « flou sur l’œil, netteté sur le nez ou les oreilles » est le cauchemar du portraitiste. Si les systèmes modernes d’Eye-AF (autofocus sur l’œil) ont révolutionné la pratique, leur laisser le contrôle total en mode automatique est une erreur.

Pour reprendre la main et garantir une précision chirurgicale, il faut affiner les réglages de votre boîtier. Plutôt que d’utiliser une large zone AF, passez en mode collimateur unique (Single Point AF). Cela vous donne un contrôle absolu sur la zone de mise au point. Positionnez ce petit carré précisément sur l’iris de l’œil le plus proche de vous. Ensuite, activez le mode de suivi AF-C (autofocus continu) même pour un sujet statique. Cela permet au boîtier de micro-ajuster en permanence la mise au point pour compenser vos légers mouvements ou ceux du modèle.

Étude de cas : Portrait en lumière faible dans un bistrot parisien

Imaginons un scénario complexe : un portrait dans un bistrot du 11e arrondissement de Paris, avec une lumière d’ambiance faible. La technique « focus and recompose » (faire le point au centre puis recadrer) est à proscrire ici, car le simple mouvement de l’appareil suffit à décaler le plan de netteté à f/1.4. La solution, comme le démontrent des photographes sur des forums spécialisés, est d’utiliser le collimateur unique directement sur l’œil du sujet. En cas de faible lumière, on vise un point contrasté comme le reflet dans l’iris (le « catchlight ») pour aider l’AF à accrocher. Cette méthode, couplée à l’AF-C, garantit que la mise au point reste verrouillée sur l’iris, et non sur le bout du nez.

Pour aller plus loin, explorez les menus personnalisés de votre appareil. La plupart des boîtiers modernes permettent de :

- Prioriser l’œil le plus proche : Une option essentielle pour éviter que l’AF ne choisisse l’œil le plus en retrait.

- Ajuster la sensibilité du suivi : Une sensibilité moyenne est souvent idéale pour ne pas que l’AF soit trop nerveux ou trop lent à réagir.

- Désactiver la détection des cils : Sur certains modèles, l’AF peut être trompé par des cils proéminents ; cette option force la détection sur l’iris.

En combinant un collimateur précis, l’AF continu et une configuration fine, vous transformez l’Eye-AF d’un assistant capricieux en un outil de précision infaillible.

Site photo rapide vs haute résolution : comment charger 50 images en moins de 3 secondes ?

Avoir des photos d’une netteté incroyable est inutile si votre site web met dix secondes à les charger. La performance web est une composante essentielle de la netteté perçue à l’écran. Un visiteur qui attend est un visiteur qui part. L’enjeu est de trouver le point d’équilibre parfait entre la haute résolution de vos images et une vitesse de chargement fulgurante. L’objectif est ambitieux mais réalisable : charger une galerie complète en moins de 3 secondes. Cela passe par une optimisation agressive des images et de l’infrastructure de votre site.

L’optimisation commence par le format de fichier. Le JPEG est dépassé. Les formats de nouvelle génération comme le WebP et, plus récemment, l’AVIF, offrent une compression bien supérieure pour une qualité visuelle équivalente, voire meilleure. Une conversion vers ces formats peut réduire le poids de vos images de 40% à 60% sans perte de qualité perceptible. La plupart des systèmes de gestion de contenu (CMS) proposent des plugins pour automatiser cette conversion et servir le format le plus moderne supporté par le navigateur du visiteur, avec un JPEG en solution de repli (fallback).

L’optimisation technique de votre site est tout aussi cruciale. Voici une checklist des actions indispensables :

- Implémenter le « Lazy Loading » : C’est la technique la plus impactante. Elle consiste à ne charger une image que lorsqu’elle devient visible à l’écran de l’utilisateur (quand il scrolle). Le HTML moderne l’intègre nativement avec l’attribut `loading= »lazy »` sur vos balises `

`.

- Utiliser des images responsives : Servez différentes tailles d’image pour les mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau en utilisant les attributs `srcset` et `sizes`. Inutile de charger une image de 4000 pixels de large sur un écran de smartphone.

- Activer la compression serveur : Assurez-vous que votre hébergeur utilise la compression Brotli (ou Gzip en alternative), qui réduit la taille des fichiers texte (HTML, CSS, JS) avant de les envoyer au navigateur.

- Choisir un hébergeur performant : Privilégiez un hébergement avec des disques SSD NVMe et un serveur bien configuré (ex: Litespeed).

- Utiliser un CDN (Content Delivery Network) : Un CDN stocke des copies de vos images sur des serveurs partout dans le monde. Un visiteur français recevra l’image depuis un serveur situé à Paris ou Lyon, réduisant drastiquement la latence par rapport à un serveur unique basé en Allemagne ou aux États-Unis.

À retenir

- La netteté est un « budget » qui se préserve à chaque étape, de la capture à la diffusion, et non un simple réglage final.

- La sur-accentuation est l’ennemi de la qualité professionnelle ; un bon piqué est ressenti, mais jamais vu sous forme d’artefacts.

- L’accentuation doit être différenciée : une passe pour la capture, une pour la création (locale), et une dernière calibrée pour le support de sortie (web, print).

Comment retoucher les imperfections sans laisser de traces visibles de manipulation ?

Une retouche de qualité contribue à la netteté perçue en éliminant les distractions, mais une retouche maladroite la détruit. L’utilisation d’outils comme le tampon de duplication de manière agressive ou un lissage excessif de la peau crée un effet « plastique » qui supprime la texture, un élément clé de la sensation de piqué. Le but n’est pas d’effacer les imperfections, mais de les atténuer tout en préservant 100% de la texture naturelle. C’est ici que la technique de la séparation de fréquence, déjà évoquée pour l’accentuation, devient l’outil roi de la retouche beauté et portrait.

Étude de cas : La séparation de fréquence en beauté commerciale

Dans le secteur de la publicité, où les exigences de qualité sont extrêmes, cette technique est la norme. Pour une campagne de beauté d’une marque comme L’Oréal, les retoucheurs utilisent la séparation de fréquence pour corriger les rougeurs ou unifier le teint sur le calque « basse fréquence » (couleurs) à l’aide d’un pinceau doux, tout en laissant le calque « haute fréquence » (texture de la peau, pores) parfaitement intact. Le résultat est une peau impeccable mais qui reste absolument réelle et texturée.

Cette approche est non seulement une question d’esthétique, mais aussi de conformité légale en France. La subtilité de la retouche est devenue une obligation pour éviter de tromper le consommateur. Comme le rappelle Daniel Barroy de la Mission Photographie du Ministère de la Culture, cette contrainte pousse la profession vers plus de finesse technique.

En France, depuis 2017, toute photo commerciale où l’apparence corporelle a été modifiée doit porter la mention ‘Photographie retouchée’. C’est une obligation légale qui nous pousse vers des techniques plus subtiles préservant la texture naturelle.

– Daniel Barroy, Mission Photographie, Ministère de la Culture

Le choix de l’outil doit être adapté à l’imperfection à corriger pour un maximum de transparence. La règle d’or est d’utiliser l’outil le plus localisé et le moins destructif possible :

- Pour un bouton isolé sur une zone de peau uniforme : l’outil Correcteur localisé est parfait, car il échantillonne automatiquement la texture environnante.

- Pour une zone de texture à reconstruire (ex: un pli de vêtement) : l’outil Correcteur (non localisé) avec un échantillonnage manuel (touche Alt) offre plus de contrôle.

- Pour une grande surface à unifier (ex: des rougeurs) : le Tampon de duplication utilisé à très faible opacité (10-20%) et faible flux permet de « peindre » la couleur et la texture progressivement.

- Pour atténuer des brillances sur la peau : n’utilisez pas le tampon. Créez un calque de courbes et abaissez les hautes lumières, puis appliquez-le localement avec un masque de fusion.

En adoptant cette vision holistique de la netteté, de la prise de vue à la diffusion, vous transformerez radicalement la qualité perçue de votre travail. Mettez en pratique ces stratégies dès aujourd’hui pour que vos images obtiennent enfin l’impact visuel qu’elles méritent.